Prabowo akhirnya tetap terbang ke Beijing di saat negeri sendiri masih gaduh oleh kerusuhan. Semula ia sempat berniat absen, sebuah langkah yang logis mengingat tensi politik dalam negeri. Tapi undangan itu ternyata bukan undangan biasa. Agenda parade 80 tahun kemenangan Tiongkok atas Jepang diperlakukan sebagai super high priority. Beijing seakan tak mau kursi kosong, dan Jakarta memilih memenuhi panggung itu meski harga politik di dalam negeri belum lunas dibayar.

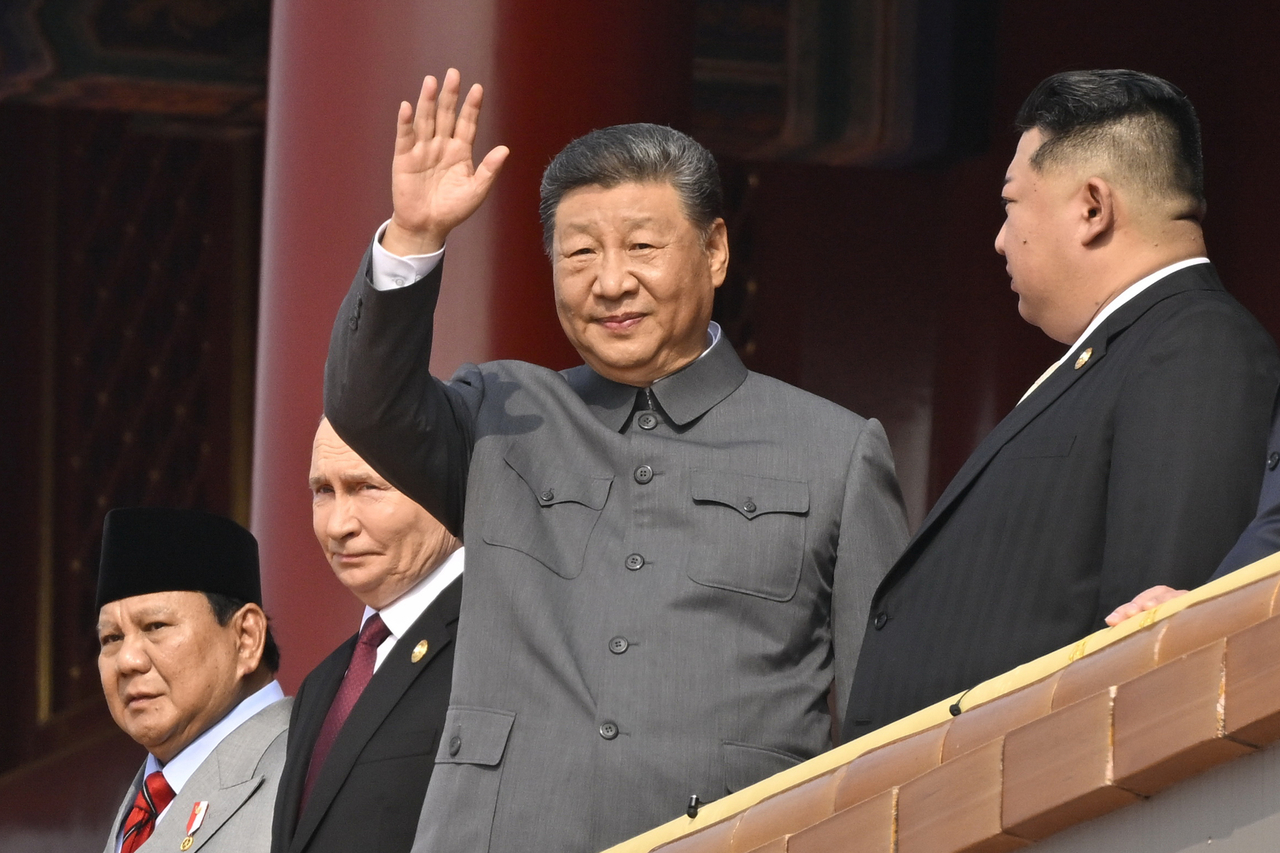

Kamera dunia kemudian mengabadikan satu bingkai yang akan hidup lebih lama dari semua pernyataan resmi: Xi Jinping di tengah, Vladimir Putin dan Kim Jong-un di sisi, Prabowo ikut sejajar. Di balik dentuman meriam dan pidato Xi tentang “damai atau perang”, yang paling kuat justru foto itu. Visual ini bekerja seperti mantra: sederhana, lugas, tapi penuh tafsir. Dan dalam politik global, tafsir seringkali lebih menentukan daripada niat.

Donald Trump pun tak ketinggalan membaca gambar itu. Dari akun pribadinya, ia menyebut parade itu “beautiful” dengan sarkasme khasnya, seraya menuding Xi, Putin, dan Kim seolah sedang merajut konspirasi anti-Amerika. Komentar itu membuat parade Beijing bukan lagi hanya urusan sejarah Asia, melainkan isu domestik Amerika. Dari sebuah foto, geopolitik global pun bergerak.

Indonesia sebenarnya masih mencoba menjaga napas non-blok. Bergabung ke BRICS dan New Development Bank adalah jalan diversifikasi: mencari dana murah, memperluas akses, menekan biaya modal. Tetapi realitasnya, BRICS kini ditempati figur-figur yang jadi lawan utama AS. Maka setiap langkah, apalagi foto di parade, cepat dibaca sebagai pergeseran posisi. Paradoks diplomasi hari ini: niatnya diversifikasi, tapi optiknya polarisasi.

Situasi makin pelik ketika ditarik ke konteks “tarif Trump”. Kebijakan tarif dasar 10 persen atas hampir semua impor, ditambah ancaman kenaikan selektif, menekan industri padat karya kita yang bergantung pada pasar AS. Peluang relokasi “China+1” memang terbuka, tapi hanya berarti bila kita benar-benar perkuat nilai tambah di dalam negeri. Sementara itu, dana NDB BRICS tampak menggiurkan untuk proyek infrastruktur. Logikanya jelas: akses harus dibuka. Namun politik internasional jarang menilai logika, ia menilai simbol. Dan simbol itu sudah terpampang di Tiananmen.

Prabowo dengan gaya pragmatis-nasionalisnya mungkin akan menekankan manfaat, bukan citra. Ia terbiasa bicara soal hasil konkret bagi rakyat. Tetapi optik global bekerja dengan hukum berbeda. Foto itu, bila tidak segera diimbangi dengan narasi dan penampilan tandingan, akan membeku menjadi label: Indonesia masuk orbit Timur.

Karena itu narasi “jembatan” harus dinyalakan. Bahwa Indonesia hadir bukan untuk ikut blok, melainkan untuk memastikan ada ruang komunikasi di tengah dunia yang retak. Bahwa Indonesia ingin tetap jadi poros tengah, penghubung Global South dengan Barat. Dan narasi itu harus disertai bukti: proyek NDB yang transparan, local content yang kuat, serta langkah counter-optics dengan tampil juga di forum Barat. Hanya begitu cerita visual bisa dilawan dengan cerita baru.

Foto bisa memulai cerita, tapi tidak harus mengakhirinya. Indonesia harus belajar menulis akhir cerita dengan tangannya sendiri. Dalam geopolitik, niat baik tak pernah cukup; yang menentukan adalah bagaimana kita mengelola simbol dan narasi. Tiananmen telah memberi kita panggung, tapi juga jebakan. Pertanyaannya: apakah kita hanya akan jadi figur dalam foto orang lain, atau penulis dari kisah kita sendiri?

Eddy Prastyo | Editor in Chief | Suara Surabaya Media

“Gambar bisa membeku, tapi diplomasi harus terus bergerak.”

foto-di-tiananmen-narasi-yang-tak-bisa-dihindari